「今を切に生きること…」 寂聴師はそう仰いました.自分もおそらく今日死ぬと思えば最期の瞬間まで一秒たりとも無駄にしないよう生きようとすると思います.石原都知事も何かで「生とは死を知ること」と言っておられたように記憶しています.

でも,切に生きようとしても生きられない現実があります.

「いま世界では3秒にひとり、子どもが貧困から死んでいます。1日だと3万人。1日1ドル以下の生活をしている人は12億人、きれいな水を飲めない人は10億人以上、読み書きのできない大人は8億6000万人、これまでエイズで死んだ人は2000万人。」(ほっとけない世界の貧しさより)

21 年前(=1984年),英国人歌手のボブ・ゲルドフ(元ブームタウン・ラッツ)が発起人となってエチオピアの飢餓を救う運動「Band Aid(バンド・エイド)」が始まりました.彼に賛同する英国の音楽家達が無償で集まり録音した「Do They Know It’s Christmas?(彼等は今クリスマスの時期だと知っているだろうか?)」というレコードがありましたので覚えておられる方も多いと思います.このレコード売上は,そのほとんどをエチオピア政府に寄附したとされています.

これを受けて翌年(=1985年)米国でも同様に「USA For Africa(アフリカ支援芸術家連合)」が結成され,「We Are The World(我ら人類)」の売上もアフリカ支援に充てられました.自分たちもレコードを買うことでその運動に参加したささやかな喜びをかみしめていたように思います.偽善と言われようが,それでも何かいいことをしたような気持ちがありました.そして世界中の飢餓はもうすっかり無くなったような気がしていました.

ところが,です.

「20年前、アフリカ救済イベントで280億円の寄付を集め、喜んだのもつかの間、それがアフリカでは先進国への債務返済に一週間で消える額でした。寄付だけでは、貧困のスピードに追いつけないのです。みんなの意向を集めて、政策を引き寄せなければ。」(ほっとけない世界の貧しさより)

飢餓の克服に使われると信じていたお金が借金の返済で終わってしまった現実に茫然としてしまいます.これでは何のための支援だったのかが分かりません.ボブ・ゲルドフのいう「アフリカの飢餓は人災」という認識はまことに正しいと思います.

つづけて,「ほっとけない世界のまずしさ」はわたくしたちがなすべきことを具体的に提言しています.

「世界の貧困をなくすために、日本にできることは、1.援助をふやす、2.援助をよくする、3.最貧国の高すぎる返済金利を少なくする、そして4.貿易をフェアにする、この4つです。2005年はG8サミット、国連総会、WTOと大きな会議が3つもあります。日本が世界にむけ“貧困の克服を日本の優先課題にする”とはっきり言うチャンスです。」

我々は今まで「先進国・後進国」などというとても横柄な区別を植え付けられてきました.そして「後進国」の彼等が作るモノを見下して公平に取り引きをしてこなかったかも知れませんし,否応なしに返済不可能なほどの借金を背負わせてしまったのかも知れません.確かにこれでは災難です.南北問題というのは実は人災という現実がショックでした.

社会の構造だけでなく,我々の意識も変えないといけないのかも知れません.ホテル・旅館で思い当たるのは毎日のお膳の残飯です.飽食の時代といわれて久しいですが,こんなにもったいないことを続けていると,いつか「大いなる存在」が我々を懲らしめるのではないかと思ってしまいます.「旅館料理の分量は2割残って当たり前の満足」というおかしな感覚(=過剰な分量もご馳走という考え)がある限り,残飯問題は克服できないと思います.「大国の興亡」の記述に日本の項が加わらなければいいのですが…

「今、世界が本気になって、構造を変えようとしています。あなたも、ホワイトバンドを身につけてください。貧困をなくすために、できることをしてください。ほっとけない世界のまずしさ。」

“We’re NOT asking for your MONEY. We’re asking for your VOICE.”

(「あなたのお金ではなく,声が欲しいのです」)

(米国版サイトのトム・ハンクスのナレーション)

http://hottokenai.jp/img/pobe.gif

ほっとけない 世界のまずしさ

<参考>世界の運動

●「MAKE POVERTY HISTORY – 貧困を過去に」(イギリス)

●「The ONE Campaign – 援助資金を国家予算の1%に」(アメリカ)

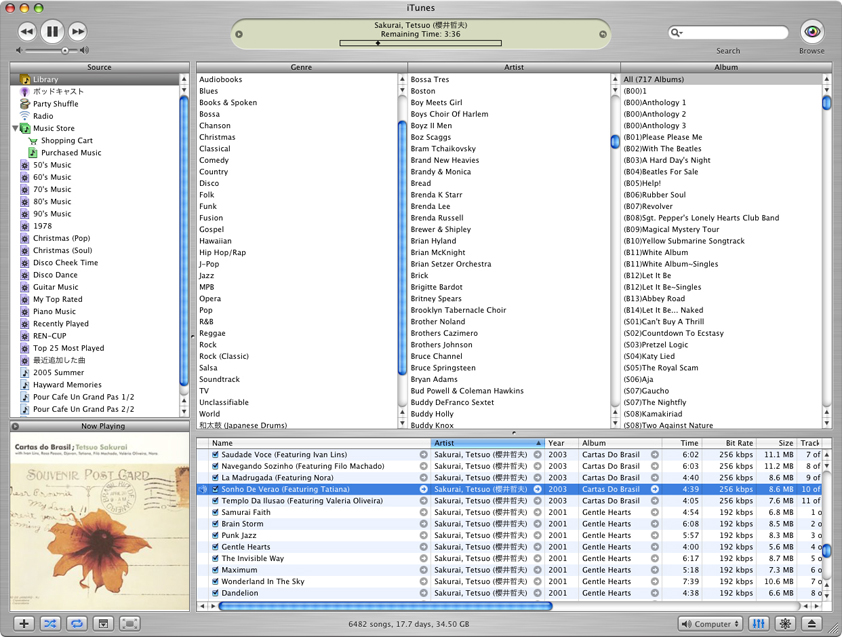

本日のBGM

本日のBGM

Marian McPartland’s Piano Jazz (Radio Broadcast) With Steely Dan

米国FMラジオ番組「ピアノ・ジャズ」のホストであるメアリアン・マクパートランド女史は齢(よわい)85! 今でも現役のピアノ・プレイヤーだそうです.その番組に,私が28年間追いかけ続けているスティーリー・ダンの二人がゲスト出演.トーク半分,音楽半分の,まさに番組をそのまま収録した形のCDになってます.

全8曲のうち5曲がジャズ・スタンダード,3曲がスティーリー・ダンのオリジナルという構成.普段聞くスティーリー・ダンはジャズ・フレイヴァーが強いなと感じていたのですが,こうやってジャズ・チューンと並べると,むしろブルース色の強いことが分かります.

ラジオを聞き流す感覚で聞くのが正しい聞き方のような気がするCDでした.